宅建シリーズ第二弾です。

今回は、受験直前までのスケジュール感や、その際に感じたことなどをまとめました。

試験が終わったら、ブログをはじめようと思っていたため、いつ、どんなことをして、何を思ったか?をメモしていましたので、それをここで公開します!

(もっと早くツイートしておけばよかったのですが、あまりハデに言って、落ちると恥ずかしいので…(u_u;))

合格までのスケジュール感

3月:資格試験について調べている中で、宅建と、タキザワ予備校を知る。

4月:動画視聴(権利関係、法令上の制限、宅建業法)、並行して過去問をチラ見

5月:動画視聴終了。本格的に、過去問に着手

6月~10月:過去問周回、模擬試験×4回実施

10月17日:本番

メモによると、「5月9日現在、②法令上の制限まで動画視聴が終わり、過去問への着手」とあります。

目標としては、5月一杯で、③宅建業法の動画視聴も終えて、あとは過去問をひたすら解きまくるタームに入りたいと考えていました。

ペースとしては、かなり早い方ですね。

ゴールデンウイークは、比較的時間があったため、運よく予定通りに進められました。

本業の繁忙度が読めないので、時間があるときに、進めておくのは、有効と思います。

また、この時期は、②法令上の制限や③宅建業法の学習と並行して、①権利関係の過去問を繰り返し解いています。

②法令上の制限は、非常に苦戦しましたが、過去問を見てみると、都市計画法と建築基準法がヤマのようで、そこを越えれば、あとは、農地法など細かい法律(=表面的な知識でOK)だけとの印象を持ちました。

所得税などは、投資を始めて確定申告するようになったので、多少なりとも、身近に感じられてよかったです。

このように、少しでも足場となる知識があると、気持ちが楽になりますよね(学習の敷居が下がる。)。

はじめは、①~③の各過去問を一周するのに、3週間近くかかりました。

①権利関係や、②法令上の制限は、一問当たりの文章量が多いため、一周するのに、より多くの時間が掛かります。

また、分からない問があるたびに、テキストの参考箇所を参照し、過去問の回答部分に、テキストの該当ページや解説を書き込んだりしていたので、更に時間が掛かっていました。

結果的に、こうした作業によって、2週目以降は、だいぶ楽になった印象です。

過去問の周回状況

最終的に、過去問は、次のような形で周回しました。

5/8 ①権利関係:1周目終了(ただし、回答部分への書き込みは、未了)

5/21 ②法令上の制限:1周目終了

6/12 ③宅建業法:1周目終了

6/20 ③宅建業法:2周目終了

(※一週目終了後、すぐにやってみたもの。やはり覚えている部分は多かったです。)

7/15 ①権利関係:2周目終了

7/24 ②法令上の制限:2周目終了

8/7 ②法令上の制限:3周目終了

8/13 ③宅建業法:3周目終了

8/16 ②法令上の制限:4周目終了

8/下旬 LECの模擬試験4回分を購入、実施

意外と難しくて不安になり、各分野について再読➡論点を自分なりに、PCに打ち込み、簡易版参考書を作成。通勤途中に読む。

9/中旬 統計関係の動画視聴

10/初旬 最後の過去問周回:間違えた点を中心に、ラストスパート

10/17 試験本番

以下、上記スケジュール時の、個別の振り返りを記載します。

8/21 振り返り ~ある程度、過去問を回せるようになった~

過去問を何度もやると、よく出る論点が分かってくるので、少しずつ自信が付いてきます。

また、用語の意味も少しずつ頭に入ってくるので、理解が深まる時期です。

特に、②法令上の制限は、混乱しなりやすいので(例えば、開発許可と建築確認、特別用途地域と特定用途制限地区など)、やみくもに過去問を回すのではなく、一つ一つ意味を確認していった方が、結局は、近道です(数をこなさないと、慣れないという面もありますが)。

一方、以前にチラ見した、司法書士の問題に比べると、宅建は、選択肢自体が非常に優しいとも感じました。

分からない肢があっても、他に明確な正答(もしくは、誤答)があるので、悩まないで済むことが多いです。

六法(基本的な法律が収録された、辞書のような本)などで、条文を確認することも、ほとんどありませんでした。興味本位で、借地借家法を見てみたのですが、チンプンカンプンでした💦

私の場合、鬼門は、35条書面、37条書面、宅建免許欠格、法令上の制限(都市計画法、建築基準法)でしたが、ここも出題される問題はそれほど多くはない。ゴロ合わせなどを使って、少しずつ解ける問題を増やしていきました。

それでも、建築基準法の用途制限、35条・37条書面などは、最後まで苦戦しました。

一方、全容が掴めて来るので、「こんなに細かい法律が、なぜ試験範囲に入っているのか?」といった点が、少しずつ理解できるようになりました。

結局、宅建士の主たる業務(=独占業務)は、35条書面の説明・記名押印、37条書面への記名押印という3点に集約されるので、そこに必要な知識を学ぶ、という試験だったのです。

宅地造成等規制法や国土利用計画法といった、訳の分からない法律が、なぜ試験範囲だったのか?

それは、「重要事項説明(35条説明)の時に必要になるから」だったのですね!

こうした試験の構造が腑に落ちると、学習しやすくなると思います。

また、複雑な論点は、youtube動画が本当に参考になります。

中でも、「棚田行政書士の不動産大学(http://tanadaregal.seesaa.net/)」というチャンネルは、分かりやすく楽しい解説で、何度で見ても学びがあります。棚田先生のキャラも面白い🌟

特に、配偶者居住権、契約不適合責任、借地借家法、区分建物所有法など、①権利関係の解説は、必聴です。1動画が「項目解説+過去問」のセットになっているため、知識の定着にも有効です。

そして、紛らわしい点(※)については、単元ごとに学んでいるだけでは、理解が不十分になりやすいので(問題で出たときに、「あれ?どっちだっけ?」となる)、分野や単元を横断して、まとめておくとよいと思います。

- 例えば、次のような論点

①宅建業者と宅建士の取扱い:変更の届出(業者)と変更の登録(宅建士)、登録の移転や登録証の書換え申請(宅建士)など➡免許と登録:免許は業者、登録は宅建士

②公正証書で定めなければならない場合:事業用定期借地権の設定や、区分建物の分譲事業者による規約設定など

③期限や基準に関する点:以下・未満、〇日前/〇週間前、~の翌日から〇日後、届出/許可/承認などの用語

8/25 振り返り ~LECの模擬試験第1回を実施~

使用したのは、「LEC出る順宅建士 当たる!直前予想模試(1800円程度)」です。

1回目は38/50点。いきなり合格点が出て、かなり気分を良くしました(o^―^o)

一方で、普段、解き慣れている過去問と違って、知ってるはずの知識が、実は、結構あやふやであることに気付きました。質問の角度が違うと、こんなにも迷うとは…。

本番では、解けない問題も出るでしょうから、取れる問題は確実に取っていく。そのためには、あやふやな知識を確実にする(~以上/~未満など)を、残る期間で徹底したいと思いました。

そこで、②法令上の制限、③宅建業法についても、解説本を見ながら、自分がよく忘れる点をパソコンに打ち込んで、簡易ノートを作成しました。というのは、LECの解説本は、持ち運ぶには重すぎましたし、情報量が多すぎました。また、既に理解している論点や、解ける問題は、しばらく経っても、記憶に残っており、正答できたため、自分が間違える点だけにした方が、回転が速いと思ったからです。

自分でまとめ直してみると、実はよく理解できていなかった点が浮き彫りになったり、論点の関連が見えてきたりして、非常に有益です。いきなり最初から作り始めるのではなく、一通り、過去問などを見て、いつも間違える点がハッキリしてからの方が、その効果は高いと思います。

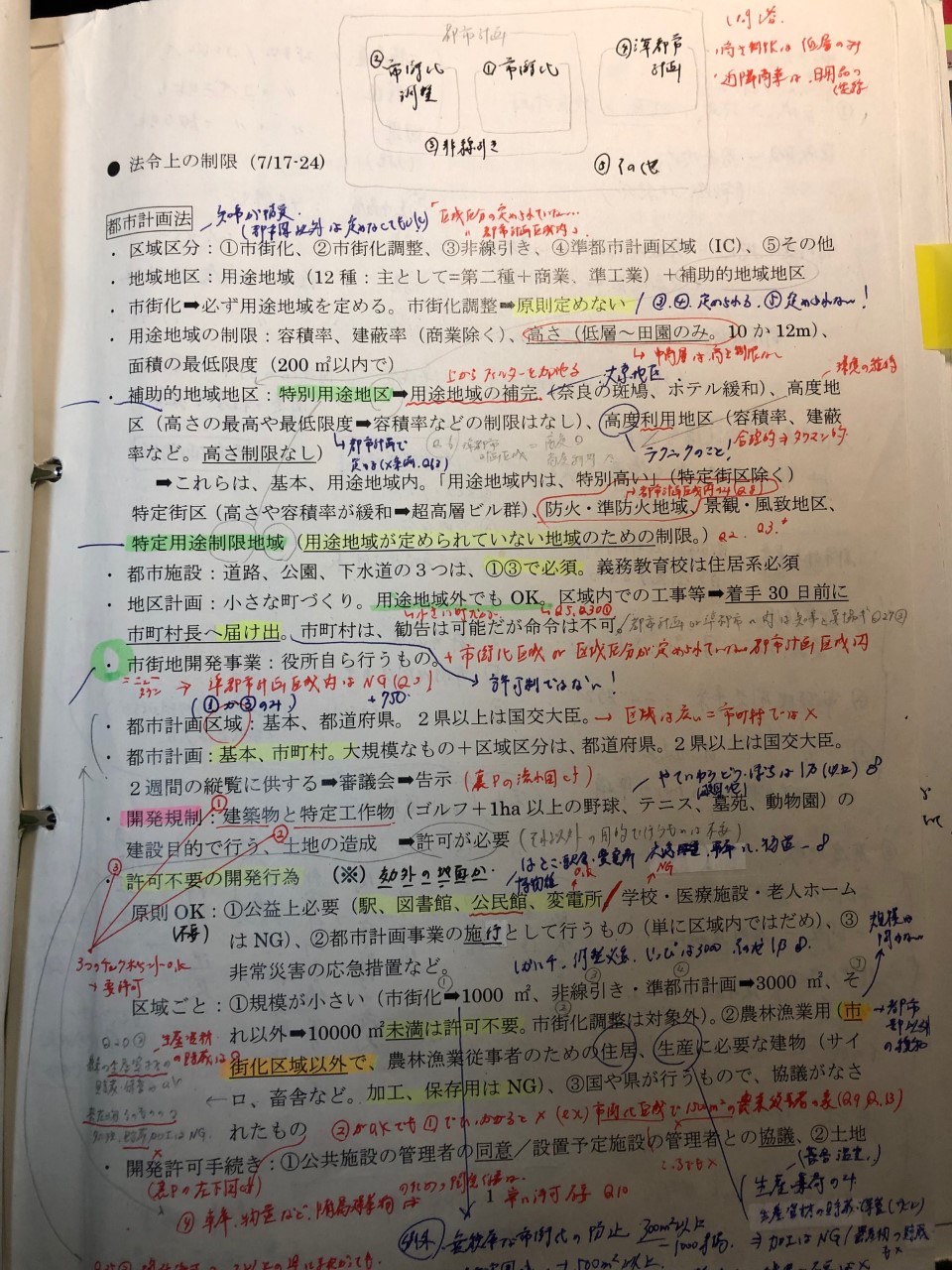

参考までに、私の作成したノートはこんな感じ↓(大量の書き込み入り。汚くて恐縮です(^^ゞ)

9/10 振り返り ~模擬試験第2回を実施~

2回目は39/50。今回も何とか合格点でホッと一息です。

ただ、ヤマ勘が当たった問題もあり、ギリギリ感がありますね。

4択のうち2択までは絞れるんですが、残りの判別が難しい。これが解ければ、本番はかなり楽になると思うんですが、さて、どう詰めていくか。

メモには、「①権利関係の過去問3回目+ノートの見返し:分野ごとに解いて、ノートを見返して整理の繰り返し。やはり、本試験の方が簡単な気がする。LECの模試が難しすぎる?」とありますね。

この頃、肢別の本(LEC出る順宅建士 一問一答〇×1000肢問題集)を、再度、見直しました。

というのは、模擬試験では、過去問では見ない論点が結構出ていたからです。

1000問中8割は正答。残り2割は、基本事項ですが忘れていたことや、過去問にはなかった問題など。それらを再確認して、付箋を貼ったり、ノートに追記したりしました。

9/25 振り返り ~模擬試験第3回を実施~

第3回は42/50と、余裕ライン。

苦手単元の35条と37条、税金関係、「最近、出題が増えている」と噂の住宅瑕疵担保責任を再確認。ここまでは、ベストな形で進めており、「最後の詰めでしくじってたまるか!」という気持ちと、「そろそろ別のことをしたいな。」という気持ちで、揺れ動いていました。

勉強疲れや飽きが来ていたのだと思います。いわゆる「中だるみ」ですね。

「宅建試験が終わったら、しばらく資格試験は控えて、他のことに注力する!何をやるかは、今のうちから考えておいて、空白時間を減らしたい。」と思い、あれこれ書き出していました。

あとは、自分へのご褒美を考えておくのも大切ですね!

10/1 振り返り ~模擬試験第4回を実施~

第4回は37/50と、きわどいラインに逆戻り…。

本番を前にして、不安が高まると同時に、「早く終わらないかな。」という気持ちが強くなっていました。

というのも、一応、模擬試験4回分は、すべて合格ラインでしたし、過去問も、正直、見飽きた感があったからです。

もちろん、まだ間違えてしまう問題もあったのですが、新鮮味がないというか…。

また、仕事が忙しく、ワクチンの副反応で体調不良だったりして、あまり宅建試験に時間を割けなかったという面もあります。

こうなってくると、人間弱いもので、「合格しても、転職する訳じゃないし、まあいいか。」、「勉強することに意味がある。資格はおまけ」といった逃げ腰な考えが頭をよぎりました。

ただ、過去問を見る限り、模擬試験よりは本番の方が難易度は低いと思っていたのですが、「それが外れたらどうしよう。」とか「せっかく半年間も費やしたのに、形として残らないのはもったいない。」といった気持ちがあったおかげで、何とか投げ出さずに済みました。

前述のとおり、「試験が終わったら、したいこと」を書き出していたことも、やる気の維持に一役買った気がします(でも、部屋の模様替えや温泉旅行だけは、先に敢行( ´艸`))

やる気のなさは、どうしようもないので、youtube動画での耳学問だけは続けながら、覚えたことを忘れないようにしました。

また、間違えた過去問に付箋を付けて、直前の確認用に準備しました。こうした頭を使わない系の作業を、やる気のないときにしておくのは、オススメです。

中だるみを経験された受験生は多いと思いますが、ここで、きちんと立て直せるか、うまく切り替えられるかで、合否が変わってくる気がします。

予備校に通っていれば、先生や他の受験生と話すなどして、気持ちをシェアできると思うのですが、独学者はできないので、辛いところです。SNSなどで、一緒に学ぶ方を募るのも手かもしれませんね。

10/14~16 振り返り ~試験前日まで~

直前期に入って、少しモチベーションが回復!

テキストに載っていない、統計関係(※)の動画を再視聴したり、過去問でマーカーを引いた箇所を重点的にチェックしました。

また、通勤中には、自分で作成したノートや、その書き込みを見て、何度も確認しました。

この頃には、1日で過去問1冊(約180問)を解けるようになっていました。

※統計問題については、各種、統計値が発表されないと、試験の答えも決まりません。

1問しか出ませんし、内容も単純なので、取り立てて勉強の時間は必要ありません。

例年、9月頃に各youtuberさんが解説動画を上げてくれるので、それを見れば十分です。

また、シャーペンや消しゴム、時計、受験会場への移動時間などの準備・確認をしました。

当日になって慌てないように、早め早めに準備しておくと、余計な気遣いをせずに済みます。

地域によっては、10月でも寒いので、防寒と動きやすさを兼ね備えた服装や、マスクなども用意しておくといいと思います。

副反応で、かなり体調を崩していたため、体力の回復に集中し、とにかく、悔いの残らないように、という気持ちだけでした。

終わりに

いかがでしたでしょうか。

要約すると、ゴリゴリと解説書と過去問を繰り返すだけの、シンプルな作業になるのですが、youtube動画を積極的に活用することと、自分なりの論点ノートをまとめることは、割と有益だったと思います。

私は読解力が低いので、youtuberの先生の分かりやすい解説には、本当に助けられました。

また、ノートにまとめる方法は、試験勉強の定番です。

自分の言葉でまとめる作業は、テキストを読む(=人の言葉で理解する)のとは、また違った体験となり、理解伸長に役立ちます。

よく、「他の人に説明することは、解説者の理解を高める」という話を聞くと思いますが、あれを自分一人でやるイメージでしょうか。

そうしてまとめたノートは、ある意味、自分オリジナルの解説書ですから、一生モノとなります。

少し時間が空いても、「自分でまとめた」という経験がある分、思い出しやすいです。

また、そこへ新たに得た知識を書き足していけるように、少し余白を設けておくのも大切です。

「まとめるのは面倒」「テキストがあるのに、わざわざまとめる必要があるのか?」といった声もあると思いますし、学びやすさは人それぞれなので、必須とは言えませんが、私にとっては、効き目バツグンです。

以上で、中編は終わります。

ラストの後編では、受験当日から合格までの流れをまとめたいと思います。

来週、受験される方の参考になれば、幸いです。